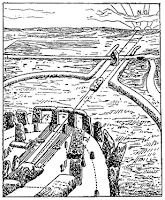

Stonehenge.

Ahora, con las

fiestas navideñas ya pasadas, es buen momento para pensar en el significado y

origen de estas fechas recientes, recordando que el 22 de diciembre se

celebró en Stonehenge, el famoso monumento megalítico del Reino Unido, la anual

cita astronómica.

Sabemos que somos anecdóticos en relación con el tamaño inconmensurable del cosmos, pero, como dijo el físico Stephen Hawking, aunque solo seamos “una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio, podemos entender el universo y eso nos hace algo especiales”. Por eso, siempre nos ha fascinado el cosmos. Al sol y al resto de las estrellas les han cantado los poetas. Desde Galileo Galilei, que inventó el primer telescopio, pudimos ver más allá de la bóveda celeste. Van Gogh pintó algunas de las estrellas más famosas y la ciencia ficción viajó muy pronto al espacio, a la Luna (1865, la novela de Julio Verne, y 1902, la película de George Méliès).

En esta mirada hacia el cosmos, unos de los momentos más impactantes son los solsticios (del latín solstitium, “sol quieto”). El solsticio de invierno presenta, en el hemisferio boreal, el día más corto y la noche más larga del año. Desde el alba de los tiempos, la llegada del solsticio de invierno ha sido una fecha de honda significación en las mentalidades y el icónico círculo de piedra prehistórico -en realidad varios círculos concéntricos- es uno de los lugares emblemáticos para esta cita. Aunque la climatología hace que asistan menos personas que en el solsticio de verano, el de invierno en Stonehenge (Stone-piedra, henge o hang-colgar, es decir, el lugar de las piedras colgantes) es un gran acontecimiento que revive el del espacio sagrado del Neolítico.

El poeta Siegfried Sassonn le dedicó estos versos: “¿Qué es Stonehenge? Es el pasado sin techo (…) Las piedras permanecen, su quietud sobrevivirá / a las nubes de la historia que se precipitan por encima de ellas”, y aparece en novelas (Thomas Hardy, Tess la de los d´Urbervukkem, 1889; Bernard Cornwell, Stonehenge, Edhasa, 2000, novela histórica) y en el cine (versión de esa novela, 1979, Roman Polanski).

Lo más conocido de Stonehenge es el crómlech o círculo de menhires clavados en la tierra, pero en las últimas investigaciones se han hallado otras estructuras que muestran una sociedad mucho más compleja de la imaginada. En el año 2014 se descubrió, a tres kilómetros, los restos de un inmenso monumento megalítico ritual formado por noventa rocas de hasta 4,5 m de altura, originalmente dispuestas en un semicírculo de 1,5 km de circunferencia, un anillo externo. Es el Muro de Durrington, construido hace 4500 años. Quizá la estructura era una especie de circo para rituales, apoyado en una depresión natural del terreno, rodeado de un foso de 17 m de ancho y encarado al río Avon. En algún momento, tumbaron algunas rocas y las cubrieron con tierra. No se sabe por qué ni cuándo.

Alrededor, como si sirviera de perímetro

a una zona sagrada, hay una serie de pozos de más de diez metros de diámetro y

cinco de profundidad. La exactitud con que se midieron las distancias

indica ciertos conocimientos matemáticos y una intención de otorgar sacralidad

al lugar. La gente estaba en consonancia con la naturaleza, por lo que apenas

puede ser concebido en el mundo de hoy.

|

| 1877, excursionistas, el príncipe Leopold, hijo de la reina Victoria, entre ellos. |

|

| Rehabilitació en 1958. Las piedras miden 9 m de altura y pesan 50 tm |

Esta tradición pagana relacionada con el solsticio de invierno, la resurrección del sol, se ha unido, desde el punto de vista cristiano, con el nacimiento de Cristo, aunque en principio, ambos sucesos no coincidían. La Iglesia no tenía señalado un día determinado como el de nacimiento de Cristo y se celebraba el seis de enero como epifanía, la que se sigue celebrando a los Reyes Magos -representación de los tres continentes conocidos en la época-, pero la Iglesia Oriental, Ortodoxa, mantiene la Nochebuena ese día.

Los romanos celebraban, en los días posteriores al solsticio de invierno, las fiestas de la antigua diosa sabina Strenia, patrona de la salud y, en cierto modo, la suerte, en las que existía la costumbre de hacerse regalos y vestir prendas nuevas.

La Navidad cristiana se superpuso a las fiestas romanas relacionadas con el renacimiento del sol en diciembre, las saturnales, fiestas en honor a Saturno, dios del tiempo que, destronado por sus hijos, bajó a la tierra del Lacio, donde fue acogido por Juno, un dios latino que se representa con dos caras, una que mira hacia adelante (el futuro, el nuevo año) y otra hacia atrás (el pasado, el viejo año que agoniza con el sol). La llegada de Saturno a tierra romana se celebra con banquetes, reuniones familiares y fiestas en las que se subvertía el orden social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario