Brihuega

Es una población de la provincia de Guadalajara, situada en el río Tajuña -comarca de La Alcarria- a 876 m de altitud, que cuenta con 2816 habitantes (INE 2024). El origen del nombre está en el poblado celtibérico llamado Brioca. De sus históricos bosques de encina y roble quedan los Quejigares de Barriopedro y Brihuega, zonas de cazaderos apreciados por el rey Al-Mamún de la taifa de Toledo, que alojó a su amigo Alfonso, rey de León, derrotado en 1072 en la batalla de Golpejera por su hermano Sancho II de Castilla y expulsado de su reino.

En 1085, año de la conquista de Toledo por Alfonso VI, todo el valle del Tajuña cayó en su poder y fue cedido, en 1086, al arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac, primer constructor de la fortaleza. Las murallas se concluyeron en el siglo XIII, por el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, que concedió fuero a la población en 1242, momento de su mayor esplendor. Después de siglos de menor importancia, saltó a la historia en 1710 por la guerra de Sucesión -batallas de Brihuega y Villaviciosa- favorable a Felipe V. A mitad de ese mismo siglo XVIII se fundó la Real Fábrica de Paños, prestigiosa instalación industrial, que perduró hasta 1835, aunque continuó en manos privadas hasta la guerra civil. En el siglo XIX llegó a pretender la capitalidad provincial, frente a Guadalajara, con una población de casi 4.500 habitantes en la mitad del siglo. En el siglo XX de nuevo la guerra volvió a llamar a sus puertas, participando en la batalla de Guadalajara, marzo de 1937.

El rico patrimonio que atesora la población hizo que fuera

declarada conjunto histórico-artístico. Los principales monumentos religiosos son

las iglesias de san Felipe, san Miguel y Santa María de la Peña. Además, la

iglesia de san Simón y el antiguo convento de san José.

San Felipe es construcción iniciada en el primer cuarto del siglo XIII, en tiempos del arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada), de estilo progótico o románico de transición y características basilicales. En la fachada occidental está la portada principal entre dos contrafuertes, coronada por tres rosetones. Al sur hay una puerta más sencilla. El elegante interior es de tres naves, más alta la central, separadas por cinco arcos sostenidos por columnas con capiteles florales. El presbiterio es rectangular y el ábside semicircular, con cúpula de cuarto de esfera. La torre, octogonal, no está unida al templo al ser construida aprovechando uno de los torreones de la muralla. El arco de acceso conserva el escudo de Ximénez de Rada.

San Miguel es de la misma época que san Felipe, salvo la torre, de base cuadrada, levantada en los siglos XV-XVI. Estilo progótico con reminiscencias del mudéjar toledano. La portada en el muro de poniente es estilo románico de transición, con sencillos capiteles y arquivoltas apuntadas. Hay otra puerta más sencilla en la fachada meridional. El ábside es poligonal, de traza mudéjar, en ladrillo descubierto, con contrafuertes y sin ventanas. El interior consta de tres naves separadas por arcos apuntados de ladrillo, de decoración simple. La nave central tiene los muros de aparejo perforados por vanos y decorados con elementos de ladrillo. El acceso a la cabecera es por arco triunfal apoyado en columnas con capiteles de decoración vegetal. El ábside está cubierto por bellísima bóveda nervada de ladrillo, con forma de estrella de seis puntas, al igual que el tramo recto del presbiterio. Durante la guerra civil, siglo XX, desapareció su retablo renacentista.

Parroquial de Santa María de la Peña, proto-gótico cisterciense. Se inició a finales s XII y terminó en la primera mitad s XIII, arzobispo toledano Rodrigo Ximénez de Rada. Destaca la belleza de la puerta principal, al norte, bajo atrio porticado. Es portón abocinado con varios arcos en degradación adornados con puntas de diamante y motivos vegetales y capiteles con hojas de acanto y escenas marianas. La puerta occidental, siglo XVI, tiene el escudo del cardenal Tavera. La torre es del siglo XVI. El ábside es semicircular, exterior con contrafuertes y ventanas con arcos decorados con puntas de diamante. Al interior, belleza y armonía. Tres naves separadas por pilastras con capiteles de escenas medievales, religiosas y mitológicas. Capilla mayor con retablo del siglo XVI y nervaduras góticas. Por sus dimensiones supera lo tradicional en la zona en el s XIII.

Leyenda. En el último tercio del siglo XI, viajaba Al-Mamún

a Hita y la princesa Elima, de delicada salud, quedó en Brihuega. Ponce un

servidor cristiano le instruyó en la religión cuando ella se enteró de que su

madre había sido cristiana y tuvo un inmenso deseo de ver a la Virgen. Se le

apareció en la base del castillo, entre los olmos, en medio de un resplandor.

Llamó a Ponce que, escondida en una gruta, halló la imagen de la Virgen de la

Peña. La subieron a la base del castillo, donde se erigió la iglesia. Desde el

templo se puede bajar a la gruta.

Iglesia de san Simón. Quizá levantada sobre lo que fue mezquita. Era un pequeño templo mudéjar, de estilo toledano, de los siglos XIII y XIV, con una nave de ábside semicircular. En el acceso incorpora un arco apuntado polilobulado y un rosetón encima. Tras la desamortización de Mendizábal pasó a manos particulares y perdió su estructura original. El ábside presenta un zócalo de mampostería de unos tres metros de altura, sobre el que se dispone un paramento de aparejo toledano, mampostería y ladrillo, y cinco ventanas construidas con cuatro arcos concéntricos de ladrillo ligeramente apuntados. Al interior, bóveda de cascarón reforzada por seis nervios que se unen en clave común.

Antiguo convento de san José. Franciscano, fundado en 1619 anejo a la muralla. En 1835 se instaló el hospital y también fue cárcel, colegio y escuela taller. En la actualidad es sala de exposiciones y museo.

De la actividad militar quedan tramos de la antigua muralla

y dos de sus puertas, el arco de Cozagón (al sur, una de las principales

entradas, construido en piedra de sillería) y la puerta de la Cadena, además

del castillo de Peña Bermeja.

Puerta de la Cadena o puerta de Valdeatienza, una de las

cinco puertas, al norte. Tiene arco de medio punto rematado con almenas, placa

conmemorativa del asalto de las tropas de Felipe V en 1710 y otra de

conmemoración dos siglos después. Talla de la Inmaculada en hornacina, porque

fue ese día el asalto.

El castillo de Peña Bermeja, al sur del núcleo urbano. Fue alcazaba musulmana de los siglos X y XI, aislado en lo alto de roca rojiza, de donde deriva su nombre. Estaba separado de la población por un foso y disponía en su costado occidental de muralla propia. En sus lados oriental y meridional se abría al valle del Tajuña. Tenía varias partes, pero unificadas en un solo elemento. La parte más antigua es la central, planta cuadrangular y patio central rodeado de estancias de una planta. A nivel más bajo se añadió un paseo de ronda con un gran espacio abierto a levante, actual cementerio. Muros de sillarejo, muy gruesos, almenados. En el siglo XIII pasó al señorío de los obispos toledanos, se amplió y modificó pasando a ser palacio-fortaleza, con usos residencial y religioso. Al costado norte se edificó un ala de dos pisos y múltiples salas que culminan en la capilla, gótica, del segundo cuarto del siglo XIII, en estilo nórdico reflejo de la cultura de Ximénez de Rada. Puerta de arco apuntado, bóveda de medio punto con nervaduras que arrancan de capiteles con motivos vegetales. Cuatro ventanas de arco de medio punto, muros con pinturas mudéjares. Bajo esta ala norte se construyó una cripta alargada destinada a caballerizas, hoy conocida como Capilla de la Vera Cruz. El castillo se abandonó por los obispos desde el s XVI, fue muy dañado en 1710 y se destinó a cementerio a mediados s XIX. Rehabilitado en 2017.

La identidad de la población al recibir el fuero en 1212 se manifiesta en el rollo, del siglo XVI. Correspondía a los lugares que tenían el título de villa, poder ejercido en nombre del rey, administración de justicia, independencia territorial respecto a los territorios bajo jurisdicción de la nobleza. Está labrado en granito con fuste alto y cilíndrico, rematado en pequeño cuerpo adornado con franjas verticales y otro encima coronado por cuerpo cónico. Es rollo y no picota -se ajusticiaba a los reos-, porque no tiene los cuatro brazos orientados a los puntos cardinales.

En las afueras quedan restos del palacio de Ibarra, del siglo XVII, barroco, con esquinas de sillar y el resto en ladrillo. Tenía una crujía principal con dos torres en los extremos, cerrado el muro norte y abierto frente a su costado meridional, donde estaría la portada principal. En el interior se abría un patio. Se hizo conocido por ser el escenario de parte de la batalla de Guadalajara en 1937.

La Real Fábrica de Paños, al este del núcleo urbano, es un ejemplo relevante de arquitectura industrial del siglo XVIII. Ya en los siglos XII y XIV hubo batanes y procesos de tinte, aunque las actividades textiles eran artesanales y basadas en mujeres tejiendo con sus manos, sin máquinas. En 1750 se fundó la Real Fábrica, por Fernando VI, que se construyó dentro del recinto amurallado, en el lugar de la ermita de santa Lucía. En 1717 había aparecido la Fábrica de Paños de Guadalajara, pionera en el país, y la de Brihuega se estableció como sucursal, aumentando su producción en los años sucesivos. Hasta 1757 produjo telas de calidad, pero escasa producción debido a que no se podían comprar más telares. La fábrica era deficitaria y se arrendó a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, aceptando la Hacienda Real con la condición de la permanencia de la maquinaria e infraestructura. El intento de racionalizar el trabajo no gustó en la villa y en 1767, al finalizar el contrato, la Real fábrica volvió a la Hacienda Real.

En 1768, mandato de Carlos III, quizá por una epidemia de peste, la Real Fábrica de San Fernando se trasladó a Brihuega, unificándose ambas, aunque por poco tiempo, puesto que en 1789 se trasladó la Fábrica de San Fernando a la de Guadalajara. Estos años fueron de expansión demográfica por la llegada de trabajadores y sus familias, la instalación de escuelas de hilazas en la villa y en pueblos cercanos. En 1784, Carlos IV, se unificó las tres fábricas en dos, trabajando en Guadalajara lo superfino y en Brihuega lo fino, reduciendo la variedad de tejidos. En esta época de esplendor, la importancia de la fábrica hizo que otras organizaciones se interesaran por ella queriendo comprarla, como la Compañía de Ganaderos de Soria, no concretándose debido a la negativa del Rey. La calidad mejoró por la introducción de la hiladura catalana, de reciente desarrollo, pero los operarios y obreros seguían trabajando en pésimas condiciones.

Durante la guerra de la Independencia fue ocupada por los franceses -cuartel del general Hugo, padre del poeta Víctor Hugo- y sufrió expolios tanto por éstos como por los guerrilleros del Empecinado. El caos y la desorganización provocó aumento de la deuda y ruina de los edificios, cerrando sus puertas en 1835. Un particular adquirió el edificio industrial para fabricar pañolería y mantones en 1840 y continuó en poder de su familia hasta 1936, fabricando telas y mantas para el ejército.

El edificio tiene puerta barroca de 1810, que da acceso al patio y al cuerpo principal o rotonda, de planta circular, donde estaban instalados los telares. Alrededor de dos patios se construyeron otros edificios funcionales. La Rotonda tiene muros de mampostería y cubierta de madera apoyada sobre pilares. En 1840 se crearon los jardines.

El rico patrimonio de la población muestra otros elementos señalados.

Puerta de la Guía. Torreón de la vieja muralla del castillo. Se abrió en 1812 por el general Hugo, para cuartel de los franceses. El torreón formaba parte del sistema defensivo del patio de armas del castillo en su lado norte, antaño protegido por un foso. Planta cuadrangular, sillares en las esquinas y mampuesto de roca caliza en los paños. Disposición en espiga de pez de las piedras en la parte alta de los muros. Hoy tiene tejado a dos aguas. Doselete de madera con imagen de la Inmaculada en recuerdo del asalto a la ciudad.

Fuente de los Doce Caños o Fuente Blanquina, mencionada en el siglo XVI. Antes las mujeres lavaban la ropa y fregaban los cacharros en Los Pilancos, junto a las Eras del Agua, aprovechando el barranco de Valdeatienza. El lavadero está formado por tres pilones de piedra. Fue construido sobre uno anterior, La Boquera, e inaugurado en 1905, sin techar, se podía lavar de pie en vez de rodillas. El agua viene de un manantial. Tradición: la moza que beba de todos ellos encontrará novio. Antes hubo doce fuentes en el casco urbano y cinco en las afueras. Los manantiales eran utilizados como fuentes y abrevaderos. En la Edad Media abastecían los baños públicos, con normas de utilización en el fuero de 1242.

Plaza del Coso. Plaza mayor, lugar de encuentro, Ayuntamiento de 1975 que sustituyó a otro anterior del siglo XVIII. Aquí se ubicó antiguamente la carnicería y la pescadería, en el siglo XVIII estaban las principales pensiones u hospederías, una de las monjas bernardas. Contiene la Cárcel de Carlos III y las Fuentes del Coso. Frente al Ayuntamiento están las Cuevas Árabes, grutas inmemoriales para conservar aceite, vino, alimentos, etc. Se la conoce como El Coso desde el siglo XVI, quizá derivando del árabe Zoco. Se celebraban mercados y corridas de toros.

Cárcel de Carlos III. Situada en el costado oriental de

la Plaza del Coso, es un pequeño caserón neoclásico destinado a prisión

municipal. Los Borbones favorecieron a Brihuega modificando la calle Mayor y la

Plaza del coso. En la antigua plaza renacentista existía una cárcel de tiempos

de Felipe II, en mal estado. Proyecto desestimado por Ventura Rodríguez, que

había diseñado el Ayuntamiento, aunque finalmente se hizo. Tiene tres plantas,

muros de piedra y forjados de madera. Vanos recercados de buenos sillares.

Verjas de forja en ventanas. Puerta de acceso, cartela. Planta baja, estancias

originales con arcos de piedra, calabozos, vieja cocina. Otros usos escuela de

música, almacén, biblioteca, oficina de Turismo.

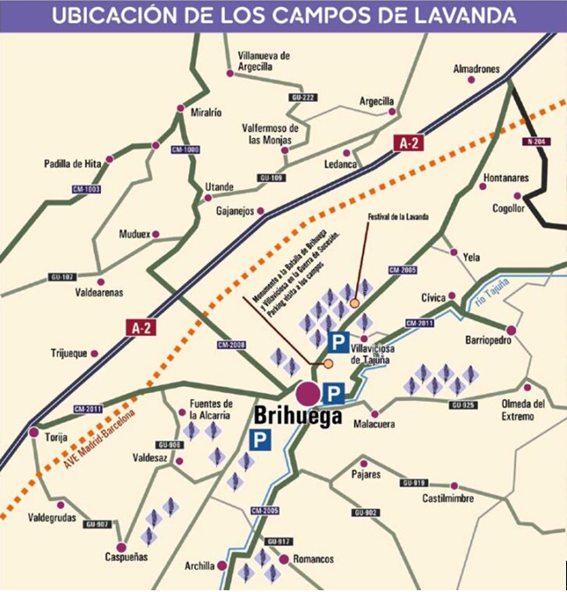

Brihuega es conocida por otro motivo en el mes de julio, por

la floración de la lavanda, que no florece en febrero como los

almendros, o en primavera -marzo, abril- como los cerezos en el valle del

Jerte, o los frutales de Aitona (Lleida) o en Cieza (Murcia). La lavanda,

arbusto aromático con flores de color lila azulado con forma de espiga, florece

en julio. Su esencia se utiliza en la producción de perfumes y en Brihuega hay

muchas hectáreas plantadas y una planta de tratamiento y producción de

perfumes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario